Spesso ci capita di criticare coloro che in musica hanno seguito un percorso generazionalista. Si tratta di compositori o musicisti che hanno vagliato in lungo e in largo le possibilità di inserirsi stilisticamente in un’idioma già prefigurato da altri senza essere copie carbone; il caso di William Bolcom è emblematico al riguardo: settantanovenne anni, americano, nato sotto l’influenza di Bartok, ha attraversato molta parte di quella varietà musicale che ha contraddistinto il novecento. Dopo Bartok, Bolcom si è trovato sotto l’effetto dell’interesse verso le opere della serialità (quando questa era decisamente più di moda), del classicismo di Ravel e Milhaud (contribuendo molti anni dopo ad un efficace scambio di confini musicali), del delicato tonalismo ricostruito con i disturbi della musica popolare americana (Songs of innocence and of experience su testo di Blake lo ha tenuto impegnato sulla partitura per 25 anni) e soprattutto verso i primordiali elementi della nuova composizione americana di inizio novecento (il blues e il ragtime principalmente). L’entrata in scena di Bolcom ha significato molto per le nuove generazioni di compositori americani, perché ha consentito di trovare per loro un conforto in una materia dove coesistevano una marea di dubbi: il fatto di aver sviluppato un’interesse per la tradizione musicale europea (grazie anche agli studi effettuati direttamente in Europa) non ha prevaricato il suo pensiero eclettico, che è consapevole di voler affrontare i confini tra la musica accademica e quella di origine popolare.

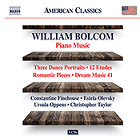

Spesso ci capita di criticare coloro che in musica hanno seguito un percorso generazionalista. Si tratta di compositori o musicisti che hanno vagliato in lungo e in largo le possibilità di inserirsi stilisticamente in un’idioma già prefigurato da altri senza essere copie carbone; il caso di William Bolcom è emblematico al riguardo: settantanovenne anni, americano, nato sotto l’influenza di Bartok, ha attraversato molta parte di quella varietà musicale che ha contraddistinto il novecento. Dopo Bartok, Bolcom si è trovato sotto l’effetto dell’interesse verso le opere della serialità (quando questa era decisamente più di moda), del classicismo di Ravel e Milhaud (contribuendo molti anni dopo ad un efficace scambio di confini musicali), del delicato tonalismo ricostruito con i disturbi della musica popolare americana (Songs of innocence and of experience su testo di Blake lo ha tenuto impegnato sulla partitura per 25 anni) e soprattutto verso i primordiali elementi della nuova composizione americana di inizio novecento (il blues e il ragtime principalmente). L’entrata in scena di Bolcom ha significato molto per le nuove generazioni di compositori americani, perché ha consentito di trovare per loro un conforto in una materia dove coesistevano una marea di dubbi: il fatto di aver sviluppato un’interesse per la tradizione musicale europea (grazie anche agli studi effettuati direttamente in Europa) non ha prevaricato il suo pensiero eclettico, che è consapevole di voler affrontare i confini tra la musica accademica e quella di origine popolare.Bolcom vinse il Pulitzer Prize nel 1988 con 12 new etudes, 4 books di pianoforte composti tra il ’77 e l’86, della cui validità ci si rese conto solo più tardi, ma la sua discografia era proprio in difetto della dimensione migliore, quella esclusivamente pianistica, espressa nell’arco di un’intera carriera. Così Klaus Heymann, patron della Naxos, lo ha invitato a raccogliere l’intera eredità in solo alla tastiera, convincendo Bolcom ad una sontuosa reinterpretazione, affidata a calibri della misura di Ursula Oppens e Christopher Taylor (naturalmente più congeniali verso il repertorio contemporaneo) e Constantine Finehouse ed Estela Olevsky (per il repertorio più classico). La sola esclusione è stata quella dei 12 new etudes, pezzi che avevano già ricevuto un caloroso apprezzamento discografico tramite l’interpretazione di Hamelin e che Bolcom non voleva prevaricare.

Sebbene Piano solo non sia ordinato dal punto di vista cronologico, è la cronologia che è necessaria per rendere visibili le principali modifiche intervenute nel tempo nella musica pianistica di Bolcom; così, nella mia ricostruzione, si dovrebbe partire dalle coincise Spring dances (1956), quando Bolcom è a Washington per ottenere extra crediti per la sua laurea, per poi continuare con Romantic pieces (1959), 7 tracce che ancora dichiarano il proprio amore per Schumann ma che camminano piuttosto verso una gradita leggerezza ed evanescenza emotiva che è patrimonio delle scoperte del novecento. Bolcom sembra fare un percorso in controtendenza negli anni in cui il serialismo è imperante (oggi sarebbe il contrario in termini di apprezzamento), ed afferma che “…alongside the Romantic Pieces I was also composing more chromatic and difficult music, feeling no conflict between the stylistic stances…“; si tratta dei primi 12 etudes (1959-66), esercizi di particolare rilevanza e difficoltà sulla tastiera, che mettono in evidenza alcuni segreti (si va dai contrasti ai contrappunti, dalle sonorità espunte tramite la posizione delle mani, dei gomiti e dei polsi, ai tremoli direzionati, alla gestualità con salti coordinati con i pedali, alla trama mista di clusters e pacifica melodia estemporanea, come succede nei notevoli 9 minuti di Apotheosis, in memoriam Bela Bartok); Bolcom compose i 12 etudes affinché potessero avere un posto nel repertorio contemporaneo di quegli anni, di fianco alle difficili opere di Boulez, Messiaen e Stockhausen tracciate per lo strumento e non c’è dubbio che fece un ottimo lavoro. Questi studi, inspiegabilmente poco considerati dalla critica internazionale, sono perdite dissonanti dell’equilibrio statico, che però contengono sottopelle un indiretto e riuscito contenuto armonico: piacerebbero senza dubbio ad un improvvisatore e pur non avendo caratteri tecnici ad egli riferibile, sarebbero finalizzate a redigere un’espressione particolarmente vitale e tensiva, che si regge sull’equilibrio di una fune. La scia di Apotheosis si avverte nel primo dei cinque preludi di Night pieces (1960), pezzi che pagano tributo ad una costruzione non completamente esaustiva del serialismo, dove l’atonalità diffusa e riflessiva permette spiragli, con strutture dotate del senso armonico tradizionale; si crea così il suo punto distintivo, che ritorna ancora intatto nella Fantasia-Sonata (1961), una composizione influenzata dalla dodecafonia, dalle propensioni di Boulez e Berio, ma anche dalla visuale eclatante di Charles Ives; Dream music #5 completa il periodo dell’interesse nelle possibilità offerte dall’atonalità e dalla serie, nel momento in cui Bolcom si sta inserendo di forza tra i più stimati pianisti/compositori di quegli anni. Ma è anche il momento in cui abbandona la composizione al piano per parecchio tempo.

Il ritorno è la conseguenza di un rinnovamento dei tempi e del pensiero: preceduto da uno estemporaneo stride piano composto nel 1972 (The Brooklyn dodge), Bolcom si getterà nei suoi 12 new etudes (1977-86) con la convinzione di molta composizione americana, quella che crede che sia necessario affrontare un’evoluzione di metodi e stili, attraverso tecniche che in maniera consequenziale creino un contatto con l’American popular music in tutte le sue componenti, viste nella prospettiva di un compositore classico, anche ben avvezzo alle asprezze. E’ così che i 12 new etudes, pur non essendo particolarmente difficoltosi nell’approccio tecnico, rappresentano però una ricerca singolare negli umori più accessibili della musica americana, perchè ricomposti lungo i canoni di una pregiudizievole struttura atonale.

Il sincopato jazzistico si stabilisce con più forza nei Three dance portraits (1983-86), mentre le ombre di Ives si avvertono negli inquinamenti armonici di Variations on a theme by George Rochberg (1986-87), finché con New York lights: concert paraphrase (2003) Bolcom assume una posizione troppo netta a favore del recupero dell’eredità musicale classica. Le ultime composizioni al piano, Estela: Rag Latino (2010) e Night meditations (2012), sono surrogati di stile che non hanno la forza e il carattere dei suoi libri di etudes o della sua Fantasia-Sonata.

Piano Music ha solo il difetto evidenziato prima: manca cioè di uno dei pezzi forti di Bolcom; per il resto penso che esso non può mancare nella collezione discografica a qualsiasi livello amatoriale. Dà delle conoscenze fondamentali (molte composizioni ottengono la loro prima registrazione ufficiale), serve come viatico per effettuare raffronti (soprattutto in rapporto alla composizione americana del novecento), e soprattutto racchiude (per i suoi 3/4 di durata), musica che non ha perso affatto il suo gradimento.