Mi è sempre molto difficile poter coprire tante richieste che mi giungono da varie fonti: Percorsi Musicali ha preso l’impegno di seguire sentieri specifici della musica, a mo’ di missionario che cerca di divulgare una religione che difetta di vera conoscenza. Questo è il motivo per cui si è ridotto il mio contributo verso la musica classica puramente tonale o verso generi popolari, contributo che nei primi anni era paritario.

Però, sia per effetto delle segnalazioni dirette degli artisti che di quelle del buon Paolo Pinto, addetto stampa della Stradivarius, mi trovo con un bel pacchetto di lavori dell’etichetta milanese, su cui mi sento di esprimere qualche pensiero, in virtù anche del fatto che nella maggior parte dei casi si tratta di abbinamenti strumentali inconsueti.

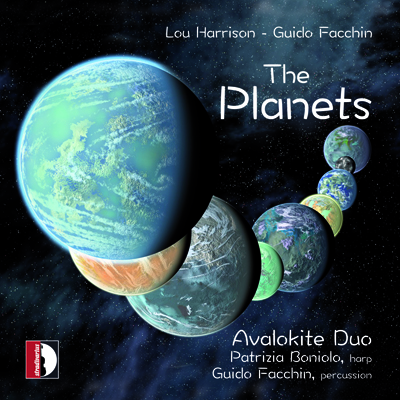

Parto dall’enfasi sumera che tanto intrigava il compositore Lou Harrison. Basandosi su alcuni rinvenimenti improntati alla tipica scrittura cuneiforme dei sumeri, Harrison era convinto che la teoria musicale andasse spostata almeno 1500 anni prima di Cristo, periodo di piena maturità della civiltà mesopotamica; l’americano, che era un fervido appassionato dell’antichità strumentale, non poteva fare a meno di mettere in relazione le raffigurazioni o i dipinti trovati in Iran con i legni arcuati che diedero origine all’arpa. E’ sulla sostanza di questo terreno teorico che Harrison usò questo strumento sia in veste solistica, che dentro gli ensembles o le orchestre, dandogli un’importanza non secondaria nel contesto timbrico. Un ripasso eloquente di molti pezzi scritti da Harrison per l’arpa è uno dei contenuti di The Planets, cd dell’Avalokite Duo, formato da Guido Facchin e Patrizia Boniolo (percussioni ed arpa rispettivamente); Facchin è un percussionista di valore, professore e musicista che si presenta in concerto con un ventaglio ampio di strumenti (tom toms, glockenspiel, gongs, chinese cymbals, ocean and wind drum effect, etc.), ha scritto un libro guida sulle percussioni di tutto il mondo ed è un amante della musica di Harrison, perché la storia ci dice che Harrison lasciò un grande ricordo sulle percussioni (gamelan in testa); Facchin e Boniolo registrano The Planets, un nuovo pezzo scritto da Facchin di 48 minuti circa, come suite in 9 parti: è un grazioso e libero incontro di musica che rimugina sulle divinità della mitologia greca, con indicazioni umorali che rimandano alla semplicità sumera e ad una modalità narrativa che funziona.

Di immutabilità del tempo sembra volerci parlare anche il pianista e compositore Fabio Mengozzi (1980), di cui invidio certamente il fatto di aver avuto la possibilità di conoscere Aldo Ciccolini, suo maestro. Con un curriculum già invidiabile, Mengozzi ha superato una fase critica della sua musica, scivolando via dalle prime tendenze non tonali; ciò che è stato raccolto della nuova configurazione stilistica è quanto il pianista astigiano aveva accumulato in molti anni, ossia una serie di composizioni originali impostate su una classicità più conclamata. Con una cover simbolica, in cui figura anche una sfinge egiziana, Mistero e poesia (questo è il titolo del cd) non farà certo gioire gli amanti dell’avanguardia o i seguaci delle complicazioni classiche (anzi ne potrebbero travisare gli scopi), tuttavia si tratta di un’operazione che ha una sua logica formale ed una costruzione sentimentale fortissima, auralmente trasferita dalle mani di Mengozzi (che è anche esecutore dei suoi pezzi) ai tasti del piano, un connubio che dà probabilmente i suoi migliori frutti nei brani più lunghi: gli 11 minuti di Mysterium o i 7 minuti di Sfinge riproducono una trance nostalgica e modulata alla maniera di un brano romantico classico; ma, in un certo senso, è come se Brahms si fosse avvicinato ai tempi di Richter.

Di immutabilità del tempo sembra volerci parlare anche il pianista e compositore Fabio Mengozzi (1980), di cui invidio certamente il fatto di aver avuto la possibilità di conoscere Aldo Ciccolini, suo maestro. Con un curriculum già invidiabile, Mengozzi ha superato una fase critica della sua musica, scivolando via dalle prime tendenze non tonali; ciò che è stato raccolto della nuova configurazione stilistica è quanto il pianista astigiano aveva accumulato in molti anni, ossia una serie di composizioni originali impostate su una classicità più conclamata. Con una cover simbolica, in cui figura anche una sfinge egiziana, Mistero e poesia (questo è il titolo del cd) non farà certo gioire gli amanti dell’avanguardia o i seguaci delle complicazioni classiche (anzi ne potrebbero travisare gli scopi), tuttavia si tratta di un’operazione che ha una sua logica formale ed una costruzione sentimentale fortissima, auralmente trasferita dalle mani di Mengozzi (che è anche esecutore dei suoi pezzi) ai tasti del piano, un connubio che dà probabilmente i suoi migliori frutti nei brani più lunghi: gli 11 minuti di Mysterium o i 7 minuti di Sfinge riproducono una trance nostalgica e modulata alla maniera di un brano romantico classico; ma, in un certo senso, è come se Brahms si fosse avvicinato ai tempi di Richter.C’era un aspetto che mi intrigava di sapere su Mengozzi, che costituiva una caratteristica basilare del suo modo di comporre: il riferimento in partitura alle proporzioni matematiche di Fibonacci e alla sezione aurea. Ho raggiunto per email Mengozzi, il quale mi ha fatto presente che nella sua musica “…la sezione aurea determina la forma del brano, ne delimita le sezioni, permette di fissare il punto culminante. Anche le ripetizioni di singoli frammenti sono gestite attraverso procedimenti che hanno a che fare con la serie di Fibonacci, strettamente connessa con la sezione aurea. Nulla viene lasciato al caso, anzi il mio tentativo consiste proprio nel voler sottrarre al caos la mia opera, inserendola in un progetto fondato sull’ordine….“.

Molto interessante è quanto sta succedendo al fagotto e alle sue tonalità negli ultimi vent’anni: in Italia Alessio Pisani, uno dei più bravi ed attivi fagottisti del momento, cerca di portare in emersione uno strumento che per tanti motivi è stato sempre succube come popolarità di strumenti orchestrali timbricamente vicini. E’ un discorso che Pisani sta portando avanti senza limitazioni di sorta, eludendo spesso i vincoli classici e soffermandosi anche sulle proprietà performative dell’improvvisazione.

Molto interessante è quanto sta succedendo al fagotto e alle sue tonalità negli ultimi vent’anni: in Italia Alessio Pisani, uno dei più bravi ed attivi fagottisti del momento, cerca di portare in emersione uno strumento che per tanti motivi è stato sempre succube come popolarità di strumenti orchestrali timbricamente vicini. E’ un discorso che Pisani sta portando avanti senza limitazioni di sorta, eludendo spesso i vincoli classici e soffermandosi anche sulle proprietà performative dell’improvvisazione.Ciò che propone per Stradivarius è LowBb bassoon cluster, una raccolta di composizioni classiche recenti, suonate insieme ad un quartetto di fagottisti (con lui Giorgio Mandolesi, Massimo Ferretti Incerti e Maurizio Barigione). Si spazia tra divertimenti (quelli composti nel Divertimento op. 92 da Claudio Leonardi o nel Ance Oscure di Carlo Galante), madrigali (quello di Marco Betta), organistici-corali (il Four sides di Marco Pittino), fino ad arrivare ai contrappunti contemporanei (Il Magnifico cannocchiale di Carla Magnan e In chiave d’autunno di Nicola Sani). I quattro suonano benissimo, per la gioia di coloro che apprezzano questa inusuale aggregazione timbrica, in cui spesso entrano in gioco sostituzioni soliste o raddoppi (controfagotto e fagotto tenore); inoltre si sottolinea come questo quartetto possa costituire un polo unico per lo sviluppo del repertorio in Italia.

Ritorno alla contemporanea, segnalandovi quest’ottimo cd del trombettista Mario Mariotti, 7 pezzi che formano Dialogo del soffio e del metallo, un cd che ha più di un motivo per essere selezionato. Si parte da una scelta azzeccata del repertorio, il quale spazia in territori ricercati, con un peso dato soprattutto alle estensioni e ai reagenti dell’elettronica. Mariotti riattiva circoli di benessere quando si concentra sulla Sonata per tromba ed organo di Hovhaness (dove lo sviluppo strumentale viene condiviso con l’organista Fabio Nava) e su una serie di composizioni contemporanee per tromba ed elettronica (la Metallics di Yan Maresz, una versione per tromba di Ricercare una melodia di Harvey, la Contemplation 1 per flicorno di Jarmo Sermila e t1 di Tae Hong Park), pezzi in cui si deve misurare a vario titolo con la parte elettronica, importante quanto quella solista. Mariotti dimostra di avere una maturità impressionante, fornendo bellissime versioni di tutti i pezzi scelti e studiati, che fanno intendere quanto il musicista sia diventato bravo su tempistica, sordine, interazione con l’elettronica e liberazione di timbriche specifiche; Pietro Pirelli è un ottimo coaudiuvante nel sorreggere molti impianti musicali con le piastre metalliche ed altri oggetti.

Ritorno alla contemporanea, segnalandovi quest’ottimo cd del trombettista Mario Mariotti, 7 pezzi che formano Dialogo del soffio e del metallo, un cd che ha più di un motivo per essere selezionato. Si parte da una scelta azzeccata del repertorio, il quale spazia in territori ricercati, con un peso dato soprattutto alle estensioni e ai reagenti dell’elettronica. Mariotti riattiva circoli di benessere quando si concentra sulla Sonata per tromba ed organo di Hovhaness (dove lo sviluppo strumentale viene condiviso con l’organista Fabio Nava) e su una serie di composizioni contemporanee per tromba ed elettronica (la Metallics di Yan Maresz, una versione per tromba di Ricercare una melodia di Harvey, la Contemplation 1 per flicorno di Jarmo Sermila e t1 di Tae Hong Park), pezzi in cui si deve misurare a vario titolo con la parte elettronica, importante quanto quella solista. Mariotti dimostra di avere una maturità impressionante, fornendo bellissime versioni di tutti i pezzi scelti e studiati, che fanno intendere quanto il musicista sia diventato bravo su tempistica, sordine, interazione con l’elettronica e liberazione di timbriche specifiche; Pietro Pirelli è un ottimo coaudiuvante nel sorreggere molti impianti musicali con le piastre metalliche ed altri oggetti.La finale Dialogo del soffio e del metallo è l’autografo di Mariotti, ed ha un umore speciale: in un puntellamento alla tromba che sembra simulare persino soffocamento, Mariotti si scontra con una processione di suoni metallici, e quando i climax si smorzano nella parte finale, si adegua al lumicino, rasentando la simulazione timbrica di un urlo umano strozzato.